沪苏新活力,“滨水城市客厅”藏不住了

当鸡鸣塘的滨水风光

与老镇区的烟火记忆相遇

花桥正以“滨水城市客厅”的全新姿态

开启一场兼顾历史传承

与现代生活的更新蝶变

花溪新村、花都新村及周边的动迁工作正有序推进中,目前搬迁方案已发布,为老镇区更新按下“加速键”。近年来,花桥紧扣“双中心一客厅”规划布局,以“三里慢行光阴、一段滨水时光”为愿景,通过三年行动计划,从功能焕新到生态升级,让老镇区不仅留住记忆,更充满活力。

▲门球场公园更新后效果图

▲医养融合服务中心效果图

从承载时代记忆的旧建筑

到焕发新生的功能地标

花桥滨水城市客厅的更新

始终以“保留记忆、实用为先”为原则

上世纪五十年代的原粮库,以“粮仓记忆,商业传承”为定位,改造成花家湾滨水文化街区——保留粮桶原貌、内设漕运文化展示馆,搭配玻璃幕墙观光厅与声光电互动场景,让“老粮仓”成为串联历史与现代的文旅IP,目前已有亚朵酒店、奥灶馆等26家品牌入驻,其中6家为昆山首店。

▲花家湾滨水文化街区

原镇政府办公楼已经褪去了行政属性,变身为老年大学,门前围墙被打开,广场被改造成居民休憩空间,老建筑成为了“老有所乐”的新阵地。

▲花桥老年大学

▲老政府广场

教育配套同步升级:花桥中学完成改扩建,花桥中心小学校新建完工,家门口的优质教育资源,让老镇区居民的幸福感再提升。

▲花桥中学

▲花桥中心小学校效果图

作为临沪板块的重要节点

花桥滨水城市客厅以轨交为纽带

深度链接沪苏资源

打造“站城人”融合的便捷生活圈

核心片区内的花溪公园站,紧邻苏州地铁11号线,四站即可直达上海,成为区域通勤的“黄金枢纽”。围绕这一站点,花桥规划建设南部TOD混合社区,实现“出地铁即达商业、即享生活”的高效体验——周边既有花忆江南苑这样的高品质住宅小区,自带约1.2万平方米的社区商业街区,又有花家湾滨水文化街区等消费地标,让居民无需远行,就能满足购物、餐饮、休闲等多元需求。

▲花忆江南苑及周边设施

轨交的便捷性

不仅拉近了沪苏两地的时空距离

更让滨水城市客厅成为吸引人才

集聚活力的“强磁场”

要建“宜居客厅”

先通“便捷路网”

花桥滨水城市客厅从道路交通

水利设施两方面入手

为区域发展打通“血脉”

交通升级上,已完成花溪路、花望路改造,平整的路面、清晰的标识让出行更顺畅;未来还将对区域内道路交通、水系驳岸进行全面梳理,同时贯通鸡鸣塘滨水慢行系统,把童梦口袋公园、鸡鸣儿童公园等串联成“滨水绿道”,无论是散步、骑行,都能一路赏景。

▲花溪路改造后

▲花望路改造后

针对花溪畔居小区居民到地铁站需绕行数百米的难题,经多方调研规划,在小区西北角靠近花溪公园地铁口的围墙上开设“惠民便门”,将出行“最后一公里”缩短成“零距离”。以小切口见真章,用暖举措传温度,让城市建设满含民生暖意。

▲解决花溪畔居小区居民绕行难题

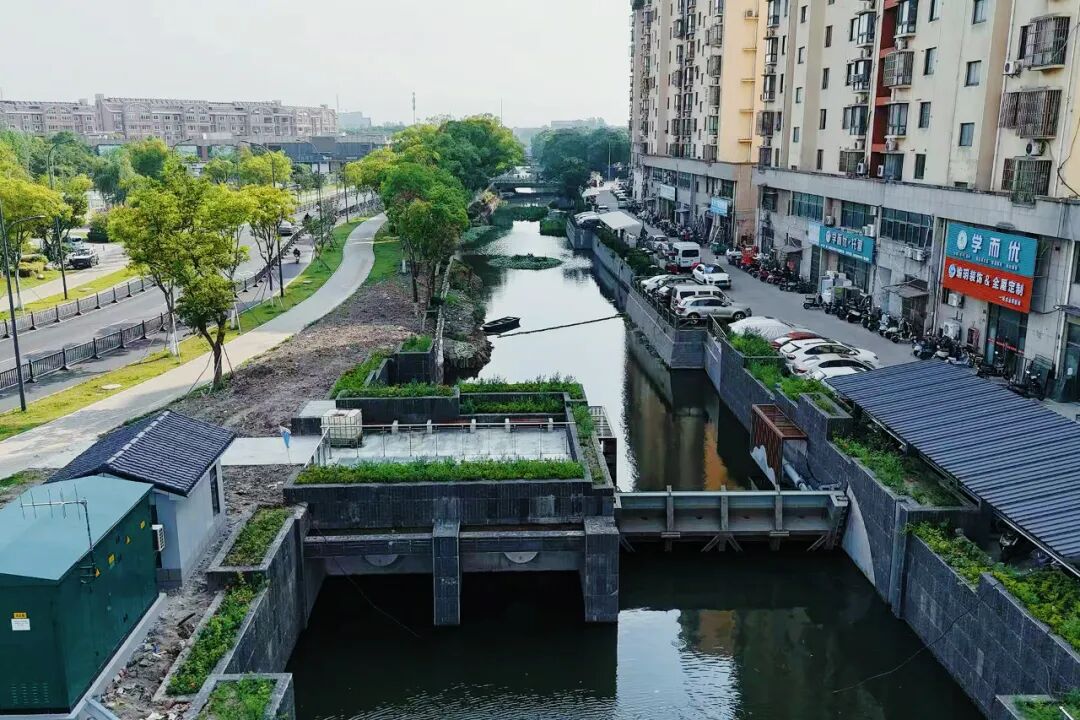

水利保障上,新建改建茅巷滩、鸡鸣塘东等5座排涝站闸,其中花家湾旁的排涝站与人行桥功能结合,既满足城市排涝需求,又串联了城市空间,成为兼具实用与颜值的“特色节点”。完善的基建网络,让滨水城市客厅的“宜居指数”持续攀升。

▲花家湾东排涝站

“推窗见绿、出门入园”

是花桥滨水城市客厅对宜居生活的生动诠释

围绕“滨水”与“生态”两大关键词

这里已建成多个生态休闲空间

让居民“转角遇美好”

童梦口袋公园、鸡鸣塘儿童公园相继落地,前者是孩子们的“玩乐天地”,后者紧邻鸡鸣塘,滨水步道与绿植相映成趣。

▲童梦口袋公园

▲鸡鸣塘儿童公园

花溪公园内的蔷薇花墙有着独特韵味,成为了网红打卡点,在和它一路之隔的花忆江南苑,社区打造了约5万平方米的园林景观,阳光草坪、儿童活动区、环跑道、林下休憩区等全龄空间错落分布,老人可散步聊天,年轻人能运动健身,孩子有玩耍天地。

▲花溪公园蔷薇花墙

未来

花桥还将对花园路沿线外立面进行改造

对花溪路小瓦浦河东侧区域

进行空间整理与美化

让老镇区中心的“颜值”

与“绿意”同步提升

真正实现

“把公园搬进城市,让生活融入自然”

从旧貌焕新的温暖,到轨交融沪的便捷,从交通织网的畅通,到生态赋能的惬意——花桥滨水城市客厅的更新,不仅是空间的改造,更是生活方式的升级。这里既有老镇区的烟火气,又有现代城市的精致感,“三里慢行光阴,一段滨水时光”的愿景,正一步步变成触手可及的美好日常。

综合 | 花桥国际商务城发布

编辑 | 陈岑

责任编审 | 黄蕾

转载此文章须经作者同意,并请附上出处(第一昆山网)及本页链接。

原文链接:https://www.ksrmtzx.com/news/detail/269960

全部评论