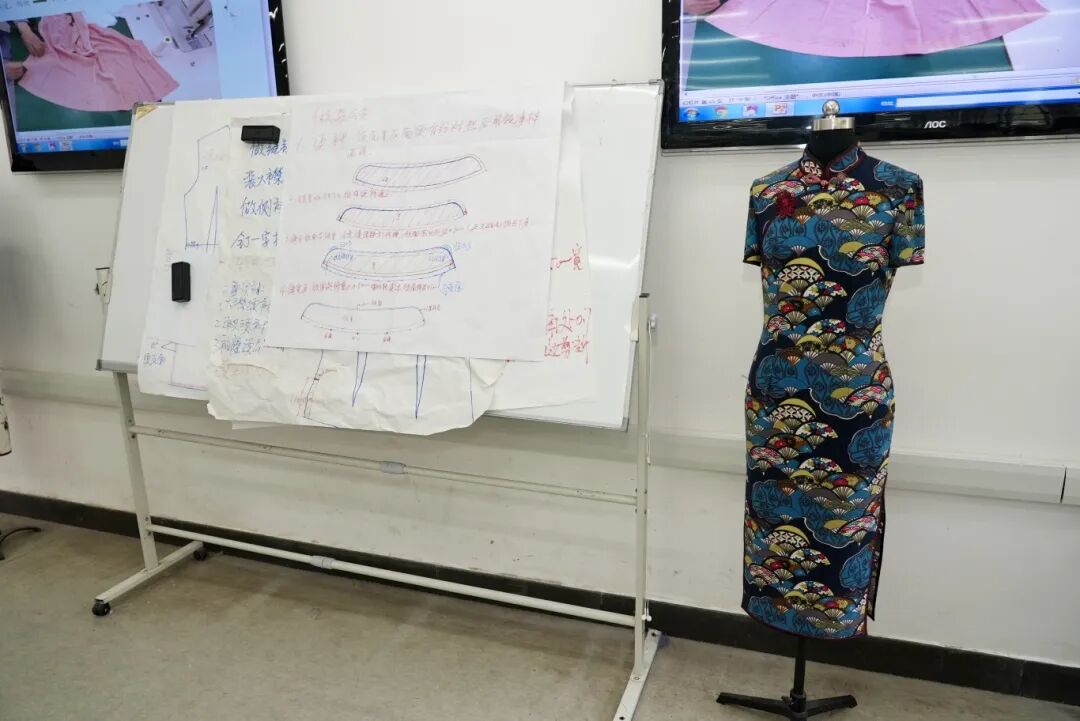

一针一线织就江南风雅 苏派旗袍走出非遗传承新路径

11月05日 09:55

综合 | 水乡周庄

编辑 | 陈岑

责任编审 | 黄蕾

转载此文章须经作者同意,并请附上出处(第一昆山网)及本页链接。

原文链接:https://www.ksrmtzx.com/news/detail/268812

全部评论