【铭记历史 缅怀先烈】陈三才:抗战年代的“商界荆轲”

他本是上海滩成功的实业家,住着花园洋房,有专用的仆人和司机。然而,为了民族的希望,他毅然放弃优渥生活,最终血洒雨花台。

1940年10月2日下午2时,南京雨花台,一位面容憔悴但眼神坚定的中年男子从容就义。在生命的最后时刻,他面对枪口毫无惧色,表露出一代豪杰气壮山河、视死如归的英雄气概。

他就是陈三才,名定达,江苏昆山锦溪人,一位原本可以享受富足生活的留美精英、上海滩“冰箱大王”,却因刺杀大汉奸汪精卫未遂,献出了年仅39岁的生命。

2014年12月8日,经民政部批准,江苏省民政厅授予陈三才烈士称号;2020年9月2日,他入选第三批全国著名抗日英烈、英雄群体名录。

● 青年才俊 实业救国

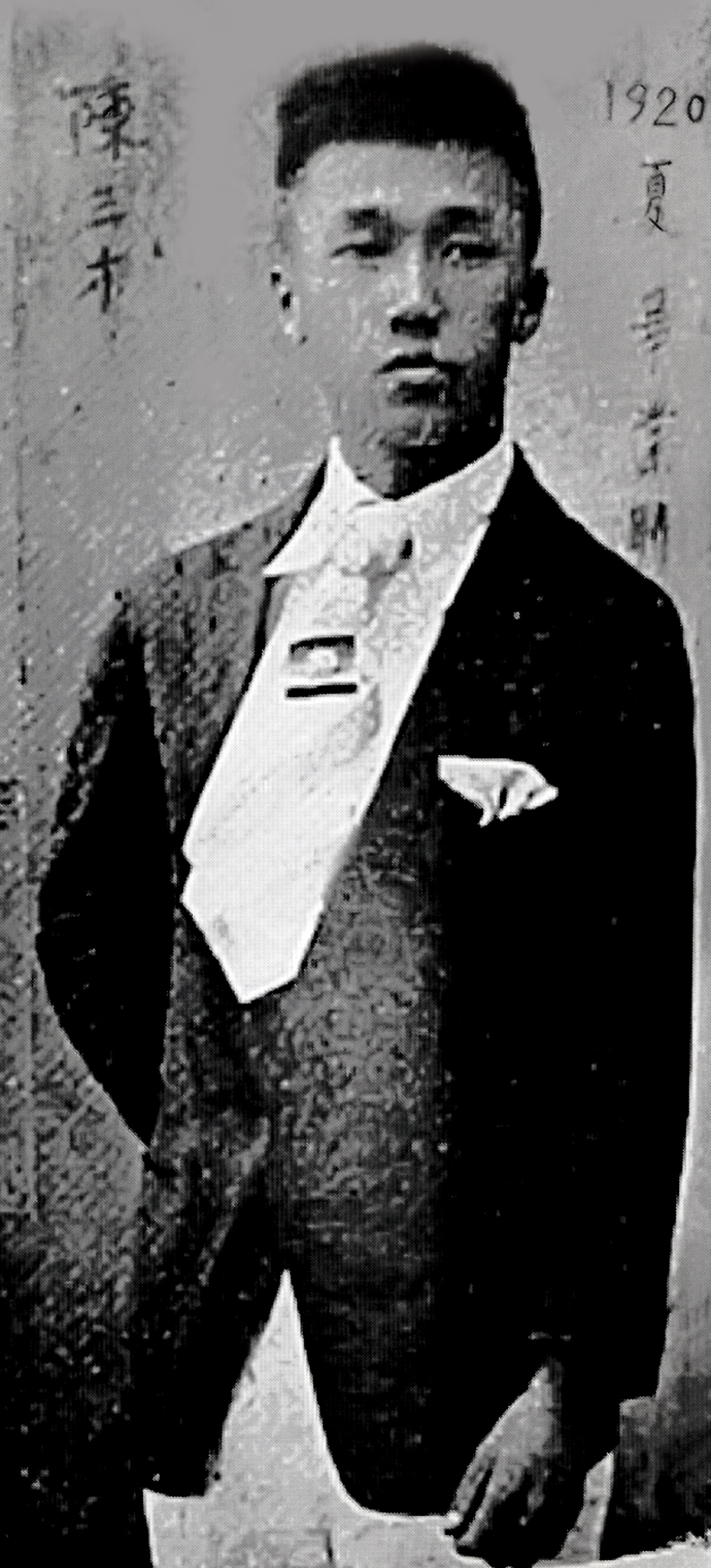

1902年8月4日,陈三才出生在昆山锦溪镇,自幼聪明过人。1916年从苏州江苏省立第二中学毕业后,他被保送到北京清华学校留美部。

在清华,他学习优异,1920年夏赴美国伍斯特理工学院攻读电气工程专业。留学期间,他各科全优,并担任留美学生会主席、辩论协会副主席、足球队和网球队队长,还获学院网球赛单打冠军。1924年毕业后,他进入美国威斯特浩斯电气制造公司深造。

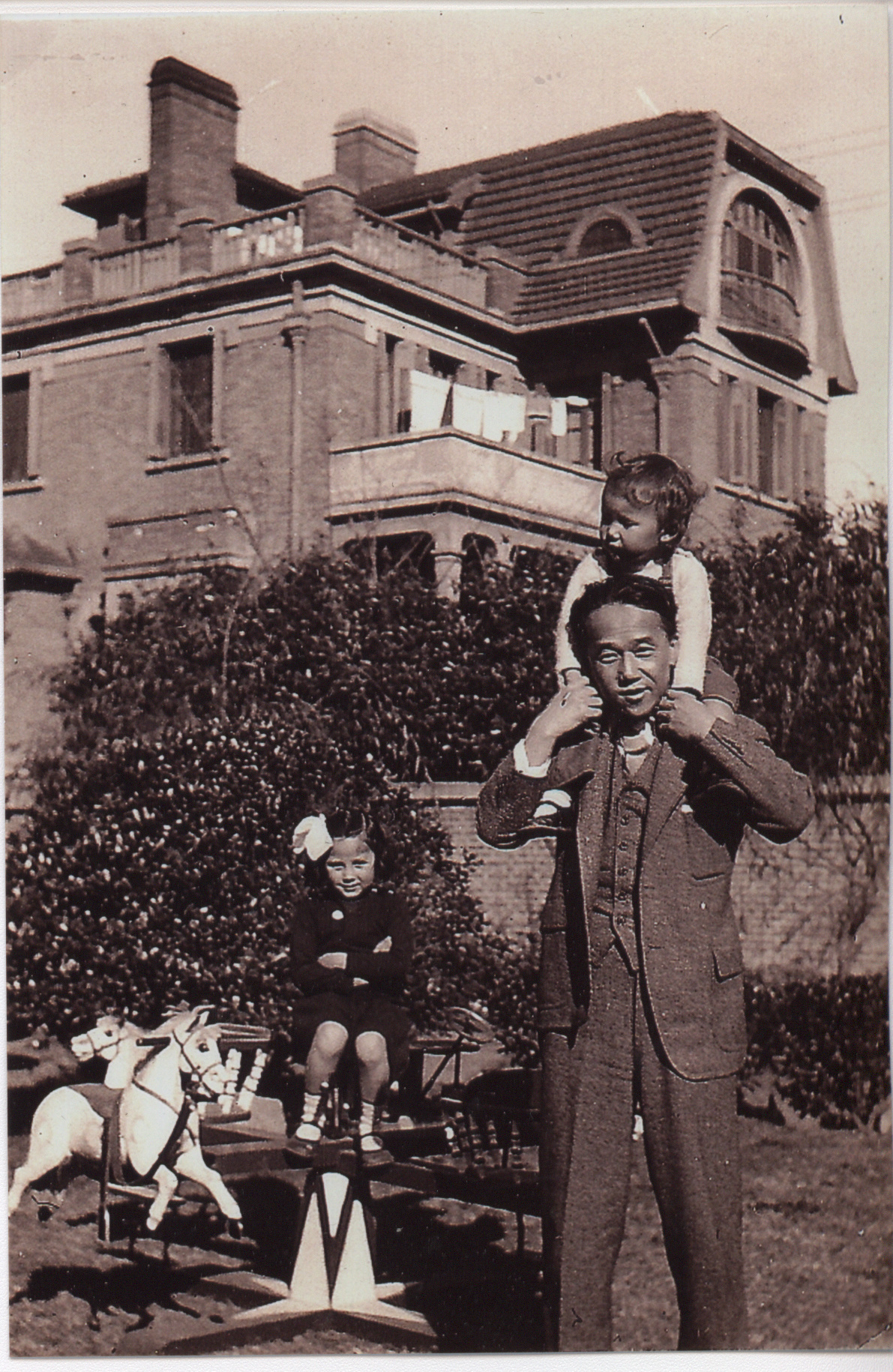

1926年,怀揣实业救国梦想的陈三才回国,在上海与人合伙创办中美合资的美商北极公司。因公司销售的“弗里吉代尔”制冷产品广受青睐,陈三才也被誉为上海滩“冰箱大王”。

陈家生活优渥,住在建国西路花园洋房,但这位精英并不沉溺于享乐。正如同学刘驭万所言:“他在华贵生活中始终不忘对国家建设的义务。”

1932年,“一·二八”事变爆发。战火纷飞的岁月,中华大地被日寇铁蹄践踏,生灵涂炭,无数同胞在苦难中挣扎。陈三才在民族危亡时刻,以上海青联社社长和中国工程师学会会员身份赶赴前线,用工程技术帮助军队构筑防御工事,并四处联络朋友,捐款捐物,为前线提供支援。

● 心系国家 立志除奸

1937年,抗战全面爆发后,陈三才更加积极投身抗日。他多次参与袭击黄浦江上的日军航母“出云号”,虽未成功,却被誉为“商界抗日勇士”。为防日军搜集铜币造子弹,他还冒着生命危险,与银行负责人将几十吨铜币秘密转移至法租界,并派亲信昼夜看守。

1938年12月,汪精卫叛逃投敌。1939年,汪伪特工总部在极司菲尔路76号成立。“76号”由此得名,成为汪伪政权残害抗战志士的“魔窟”。这时,拥有侠肝义胆的陈三才,下定决心要炸毁此地。于是,他利用公司货物运输作掩护,偷运炸药埋于“76号”与“74号”之间。可惜,他的这一计划后来被人察觉,炸弹未能起爆,谋划却已“流产”。

计划失败后,陈三才将目标转向刺杀汪精卫本人,并经人介绍与戴笠建立联系,成为军统义务工作人员。得知汪精卫因宿疾定期就诊于北四川路医院后,他又重金买通一对白俄兄弟,试图通过医院护士除奸。

然而,行动当天,汪精卫临时改变就医计划,结果刺杀落空。更糟的是,白俄兄弟向“76号”告发了陈三才的刺杀计划。1940年7月9日,陈三才在上海大西路美丽园附近被捕,被关进惨无人道的“76号”。

● 坚贞不屈 慷慨就义

在狱中,特务分子对陈三才施以种种酷刑,抽皮鞭、灌辣椒水、坐老虎凳、上电刑,无所不用其极。但是,他始终坚贞不屈。

1940年7月17日,他被押往南京,由汪精卫亲自提审。面对威逼利诱,陈三才严词拒绝:“余与尔无私怨,欲诛国贼耳,国贼人人得而诛之。汝辈汉奸丧尽天良,出卖祖国民族,人人皆可得而诛之,全国同胞皆吾同谋。今唯求速死而已。”

狱中,他在给妻儿的信中写道:“我相信,将来唯一的幸福是建立在为他人服务的生活上……一个人的幸福不在乎自己有所得,而在乎为别人服务。”字里行间洋溢着豪情与大义。1940年10月2日,陈三才在南京雨花台英勇就义,年仅39岁。

陈三才的牺牲震动各界。1942年2月1日,重庆各界为他举行追悼会,冯玉祥演讲,黄炎培、顾毓琇等出席。黄炎培作诗悼之,将陈三才比为荆轲;戴笠请蒋介石颁“烈并常山”挽额;清华校长梅贻琦称:“我校校友于抗战期内杀身成仁者,以陈君为最著,亦以陈君为最惨。”

就这样,“商界荆轲”陈三才倒在了日伪政权的屠刀之下。烽火岁月淬初心,红色基因植心田。中国为抵抗日本法西斯而付出的巨大牺牲,历史永不忘记,人民永不忘记。

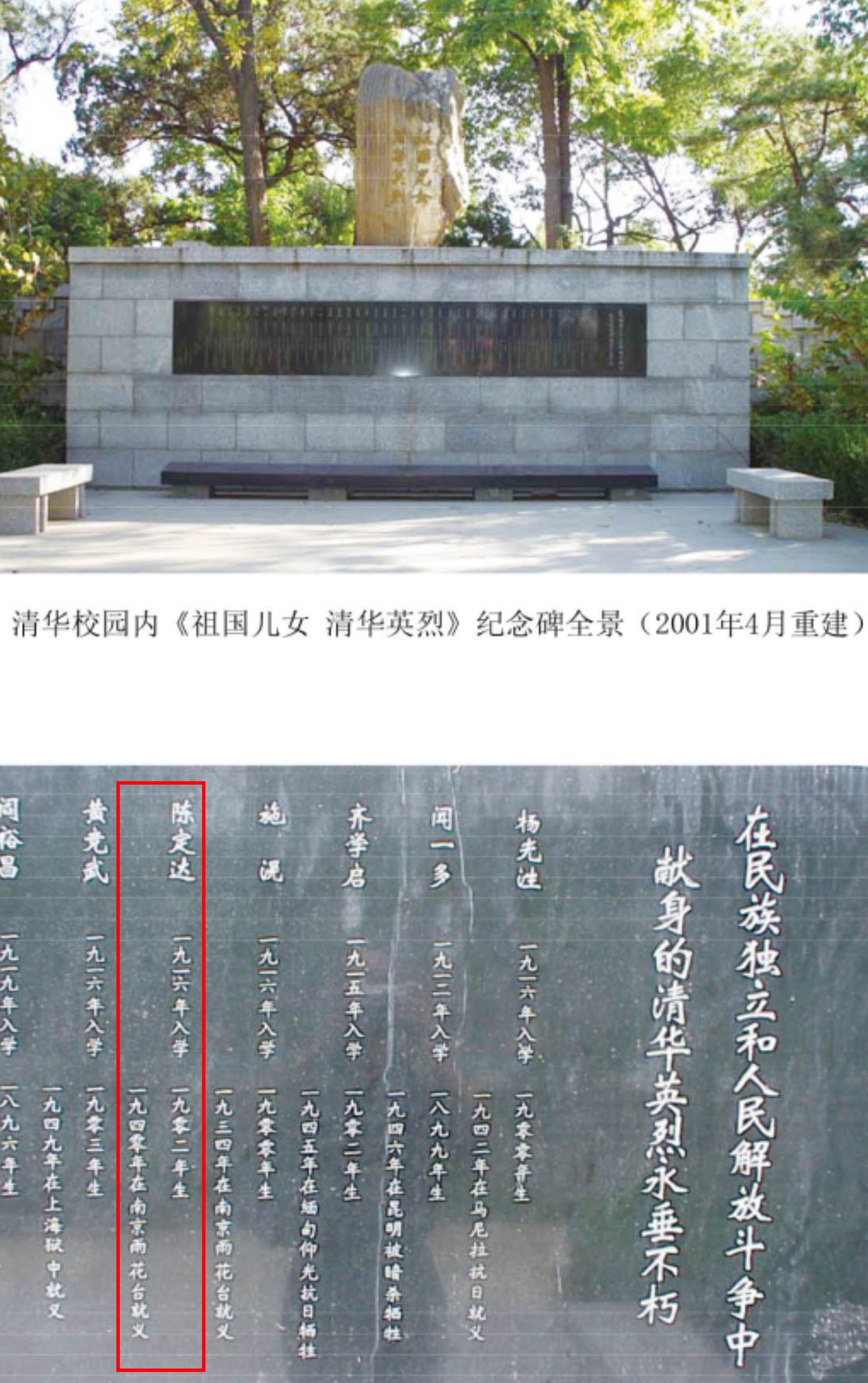

2001年,陈三才的名字刻入了清华英烈纪念碑;2014年12月,江苏省民政厅追认其为烈士;2020年9月2日,他入选第三批全国著名抗日英烈名录。

如今,在清华大学“祖国儿女 清华英烈”纪念碑上,陈定达的名字熠熠生辉。这位从江南水乡走出的商界精英、抗日英烈,本可安享富贵却选择最危险的道路。他那句“国贼人人得而诛之”的豪言,展现了民族危亡时刻的血性担当,犹如“天下兴亡,匹夫有责”的警世名言,永远镌刻在历史长廊中。

责任编审 | 李传玉 姚荔青

融媒体记者 | 吴磊

融媒体编辑 | 朱敬哲

转载此文章须经作者同意,并请附上出处(第一昆山网)及本页链接。

原文链接:https://www.ksrmtzx.com/news/detail/264931

全部评论