【实干有为 勇挑大梁】昆山:“双链”共舞,双向奔赴

花红柳绿,漫步鹿城大地,优势产业涌动新潮,创新生态孕育新机。

在新能源新材料领域,协鑫光电成功研制了全球首条GW级大面积钙钛矿光伏组件量产线;

在高端装备领域,华辰精密成功研制出国际首台高速磨削轧辊磨床;

在低空经济领域,由峰飞航空自主研发的吨级以上货运版民用航空器,获全球首个吨级以上eVTOL航空器型号合格证和生产许可证。

这些“全球第一”“国际首个”背后,正是昆山推动“双链”共舞的生动写照。近年来,我市紧扣“2+6+X”产业布局和“4-1050”产业体系,加快产业向高端化、绿色化、智能化转型,推动产业创新和科技创新深度融合,奋力打造靠创新进、靠创新强、靠创新胜的现代化产业体系。

充满一次电,可跑1000多公里;快充12分钟,可续航400公里……随着上汽智己L6的车轮正式在全国各大城市跑动,清陶(昆山)能源发展集团股份有限公司的固态电池又一次搅动新能源汽车的“江湖”。

清陶能源也是创新联合体的受益者。电池就像是新能源车的“心脏”,堪称新能源车最重要的零部件之一。围绕打造新能源汽车的最强“心脏”,清陶能源作为“龙头”组建了苏州市新型锂电材料技术创新联合体,主要围绕新型轻量、高导锂、高安全固态电解质隔膜的开发及规模化制备,加速推动固态锂电池产业化,抢占固态锂电池关键技术制高点。

如何进一步强化企业科技创新的主体地位,让企业在创新大潮中“唱主角”?这对昆山来说,是一个关乎产业升级、经济转型的大问题。为此,以企业为主导的“创新联合体”呼之欲出,昆山通过龙头企业牵头、研发平台支撑、大企业孵化器加速、社会资本加持的方式,在重点企业布局搭建创新联合体。截至目前,昆山累计组建创新联合体59家,联动创新型企业213家、高校院所129所。

昆山频出破题之举。3月14日国际圆周率日同时也是“昆山祖冲之纪念日”,早在2019年,昆山便率先启动实施祖冲之攻关计划,通过政府搭建平台,实现企业需求与高校成果的精准匹配,开展关键核心技术攻关。在此基础上,今年,昆山出台《关于进一步深化实施昆山市祖冲之攻关计划三年行动方案》,致力于推动科技创新和产业创新深度融合。

事实证明,大量科技成果向企业转化,逐步成为抵御风险、引领发展的“定海神针”。截至2024年底,全市集聚科技型中小企业3965家,有效高新技术企业超3300家,累计培育科创板上市企业9家。累计实施祖冲之攻关项目692项,激发企业新增投入158.7亿元。

科技创新平台是优质创新资源的聚集地,昆山的科技创新平台兼具新型研发机构和科技成果转化的双重任务。

“项目在北大孵化,成果在昆山转化”。北京大学昆山概念验证中心坐落在北大新燕园校区,其充分发挥与科学家的距离优势,力争让更多高水平创新成果在昆落地开花。北京大学副校长、中国科学院院士朴世龙表示,北大将深入对接昆山资源,共同建设好科技成果概念验证中心,通过将支持环节前移,弥补研究成果与产业转化之间的“断点”,推动创新链与产业链深度融合。

科技创新,平台先行。“一直以来,我们以创新平台体系建设为依托,建立产学研联合研发平台。”市科技局相关负责人介绍,截至目前,昆山已集聚深时数字地球国际大科学计划总部、国家新一代人工智能公共算力开放创新平台、江苏省未来膜技术创新中心等优质产业创新载体,科技创业孵化载体累计达244家,在学科共建、技术转移、成果孵化等方面不断取得新进展。

在科研平台带动下,我市实现了一批“从0到1”的原创性突破。江苏中信博新能源科技股份有限公司全球首创无线多点平行驱动柔性跟踪系统;江苏艾森半导体材料股份有限公司,研制出先进正性光敏聚酰亚胺光刻胶产品,成为国内唯一量产供应商;江苏烽禾升智能科技有限公司研发的FTS智能磁悬浮输送系统,一举打破国外技术垄断。

创新需立足当下,更要着眼未来。对照更高更新的发展要求,我市将持续打造长江路、祖冲之路、夏驾河东西街三条科创走廊,高水平建设阳澄湖未来实验室、上海交通大学昆山未来产业创新院等重点平台,加快集聚一批校企联合中试基地、公共技术服务平台、科技中介服务机构等专业载体,赋能新质生产力发展。

让更多原创性、颠覆性创新成果落到产业上,重在营造创新环境。

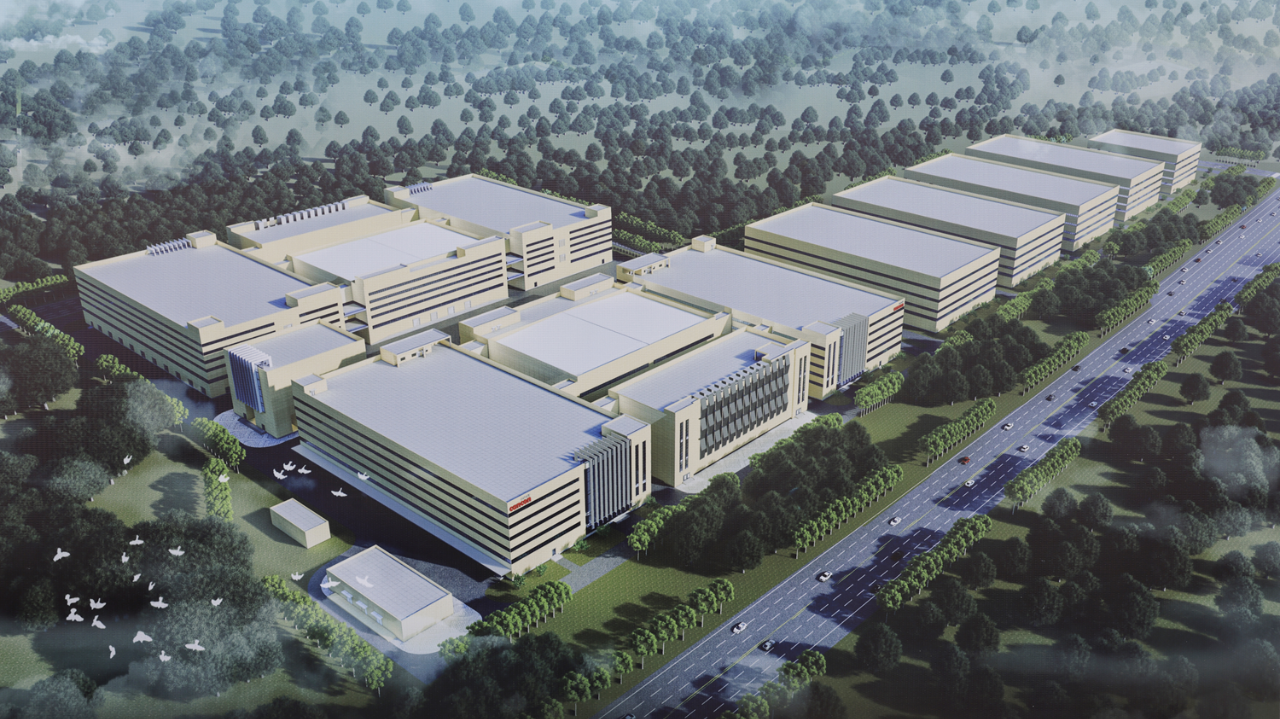

日前,中科可控新一代人工智能产业化项目开工,新一代人工智能服务器同步点亮,这一自主品牌服务器整机年产能将实现翻倍。此前,昆山以中科可控为“链主”企业,集聚一大批人工智能“链群”企业,构筑“昆山智造”硬支撑。

▲项目效果图

“我负责阳光雨露,你负责茁壮成长”,道出政府与企业的关系。昆山人深知,强化高能级创新平台建设、强化关键核心技术攻关、强化企业创新主体地位、强化一流创新生态构建,才能进一步推进科技创新和产业创新深度融合。

发展呼唤人才、需要人才。昆山围绕人才友好型城市打造,把人才链嵌入产业链中。面向“2+6+X”产业布局和“4-1050”产业体系,我市建立了“1+N+X”人才科创政策体系,并为海内外人才提供“最解渴”的要素保障、“最温暖”的科创服务和“最浓厚”的创新文化。截至目前,昆山高层次人才总量达5.82万人,人才资源总量达56.5万人,形成了“以产聚才、以才兴产、产才城互融”的发展新格局。

创新链、产业链也离不开资金的大力支持。昆山一方面用好昆山天使投资基金,并主动链接创投、风投机构资源,引导更多金融资本、产业资本等助力我市产业经济发展;另一方面,持续放大“昆科贷”“昆育融”科技金融产品效用,并推行认定类等科技项目“免申即享”惠企政策,实现一次申报、全程网办、快速兑现。

大变局呼唤大作为。推动科技创新和产业创新深度融合,是发展新质生产力的题中之义,也是昆山勇挑大梁的责任担当。我市将加快打通“双链”间的藩篱和堵点,实现科技创新“1+1>2”的产能效果,不断形成新质生产力,以“双链”融合加快形成新质生产力,加快建设现代化产业体系。

责任编审 | 孙亚美 陆乐

融媒体记者 | 张田

责任编辑 | 陆晓兰

转载此文章须经作者同意,并请附上出处(第一昆山网)及本页链接。

原文链接:https://www.ksrmtzx.com/news/detail/251574

全部评论