【深一度】昆山:文化遗产绽放时代新韵

今年6月10日

是“文化和自然遗产日”

6月9日晚

2023年“文化和自然遗产日”

昆山市宣传展示月

暨周市镇第十二届野马渡

民俗文化节

开幕式

在昆山体育生态公园举行

现场,民俗节目展演、非遗项目体验、非遗市集展示等活动展示了我市文化遗产保护成果,弘扬了优秀传统民俗文化。

昆山钟灵毓秀,人杰地灵

历史遗存众多,文化底蕴丰厚

近年来

昆山认真落实各级文化遗产保护传承工作部署,以满足人民对美好生活的向往为根本目标,有力改善文化遗产保护状况,高质量推进传统文化挖掘利用工作,不断推进中华传统文化创造性转化和创新性发展,让更多非遗项目回归现代生活,绽放时代新韵。

挖掘文化遗产资源

夯实保护工作基础

近年来,我市充分挖掘非物质文化遗产资源,完善四级非遗名录体系,推进非遗项目数字化采集。目前,昆山市有各级非遗项目42项,其中国家级2项、省级8项、苏州市级12项、昆山市级20项。

近日,经运营主体申请,各区镇、行业主管部门推荐,评审小组论证、评审,认定昭崵绣馆非遗工坊、茉莉绣庄非遗工坊、奥灶馆奥灶面制作非遗工坊、鹿城小镇奥灶面制作非遗工坊、正仪文魁斋青团制作非遗工坊、周市爊鸭非遗工坊和周庄万三食品制作非遗工坊7 家单位为首批昆山市非遗工坊。

▲文魁斋

目前

昆山市现有

不可移动文物300家

其中国保单位6家

省保单位11家

昆山市保单位88家

市文体广旅局每年联合市消防大队、市气象局检查不可移动文物300次以上,组织文物消防安全演练、培训基层文物工作者;

实施“智慧用电”和“气改电”工程,安装发电发热熔断、烟感报警、电子巡更等技术设备,建立人防、物防、技防一体的安全防护体系;

2022年指导实施了俞楚白宅修缮工程、陈墓区公所旧址修缮工程、文星阁修缮工程等19项文物保护工程,投入869万元对文物保护工程进行补贴;

积极探索县级文物行政主管部门组织实施考古调查勘探工作机制,减少流程环节,成为苏州首个自行组织实施考古调查勘探工作的板块。

发挥非遗项目优势

打造文化“金名片”

2001年5月18日,昆曲被联合国教科文组织列入首批“人类口头和非物质遗产代表作”名录,为昆曲的繁荣发展打开了通往世界舞台的大门。作为昆曲发源地,昆山不遗余力守护、传承、发展昆曲,让“大美昆曲”其声久远、其音袅袅,焕发出新光彩。

昆曲是我市

最动人、最柔美的

城市文化“金名片”

带动文化遗产保护整体推进

近年来

昆山常态化举办“中国昆剧艺术节”开幕式,中国少儿戏曲小梅花荟萃昆山选拔赛,昆曲艺术“四进”“重阳曲会”和“秦峰曲会”等活动;

创办22个小昆班,共培训5000余名昆曲小学员,近20名学员已成为国家级优秀昆曲演员;

成立全国第八个昆剧专业院团——昆山当代昆剧院,集结一支精锐、有活力的昆曲人才队伍,以每年逾百场的演出、讲演、交流活动,践行昆曲艺术传承和普及;

2018年以来,成功举办四届戏曲百戏(昆山)盛典,引起了社会各界广泛关注和好评;

《顾炎武》《梧桐雨》《描朱记》《峥嵘》《浣纱记》等一批原创昆剧在各地舞台上唱响;“良辰雅集”“我们有戏”“昆芽儿”等品牌活动让昆曲“飘”进寻常百姓家。

作为城市文化“金名片”

昆曲在本土不断焕发生机

更在“走出去”的路上越走越远

6月7日晚

昆山当代昆剧院致敬开山经典之作昆剧《浣纱记》亮相江苏荔枝大剧院,冲刺第四届紫金京昆艺术群英会。

6月中旬

第三届粤港澳大湾区中国戏剧文化节即将举办,昆山当代昆剧院《浣纱记》将于6月15日晚在澳门金沙剧场上演,届时还将开展昆曲进校园活动,增进文化交流,传递江苏声音,传播江南文化。

2019年以来

原创昆剧《顾炎武》《梧桐雨》分别走进上海、南京、宁波、厦门、潮州、香港等 “一带一路”建设重点城市进行演出;海峡两岸(昆山)中秋灯会,邀请在昆台胞积极参加百戏盛典等各项文化活动;昆山当代昆剧院与台湾昆剧团签订《关于开展昆曲艺术保护与传承的合作协议》,广泛开展昆曲研究、剧目编创、交流演出、人才培养等层面的互动合作。

活态传承生机盎然

非遗融入现代生活

非遗是以人为核心、以生活为载体的活态传承实践。非遗的生命在生活。为让非遗文化薪火相传,我市在充分发挥传承人作用的同时,十分注重非遗人才的培养。截至目前,全市有各级非遗传承人47人,其中省级传承人7人,苏州市级传承人10人;昆山市能工巧匠和文化传承类乡土人才12人;江苏省首批“三带”乡土人才名人2人,能手3人,新秀5人;姑苏乡土文化人才6人。

●昆山与上海戏剧学院附属戏校合作,委托培养39名昆曲后备专业人才;

●市文体广旅局先后与中国戏曲学院、上海师范大学签署战略合作协议,建设中国戏曲学院昆山创作实践基地、上海师范大学中国语言文学博士后流动站昆山联合培养基地;

●引进国家一级演员由腾腾为当代昆剧院驻院演员……

近年来,我市加快培养、引进优秀人才,推进非遗项目的活态传承。市文体广旅局先后指导昆北民歌、锦溪宣卷等表演类非遗项目传承人创作弘扬主旋律、传播正能量、符合新时期人们审美的新作品;帮助奥灶面、周市爊鸭等传统手工技艺类非遗项目传承人不断改进生产工艺,扩大受众群体。

▲奥灶面

当下,构建文旅深度融合发展格局也称为文化遗产传承工作的重中之重。通过策划开发昆曲研学旅游路线,先后举办8期“昆曲之城”主题深度游,推出“听着昆曲游昆山、跟着非遗游昆山、沿着古迹游昆山”等3类共6条文化遗产主题旅游线路,推进昆山文化遗产资源向文化旅游产品及服务转化。在文旅消费场景中,打造了“匠心匠艺”非遗好物进景区品牌活动,在市区、热门景区等地打造非遗主题市集、展演、互动体验,其中渔湾市集、庙泾河市集、慧聚夜市等已成为人气网红打卡点。省级非遗项目奥灶面加工制作技艺利用百年配方,不断丰富产品,目前在昆山开设5家分店,在南京和苏州开设2家分店。

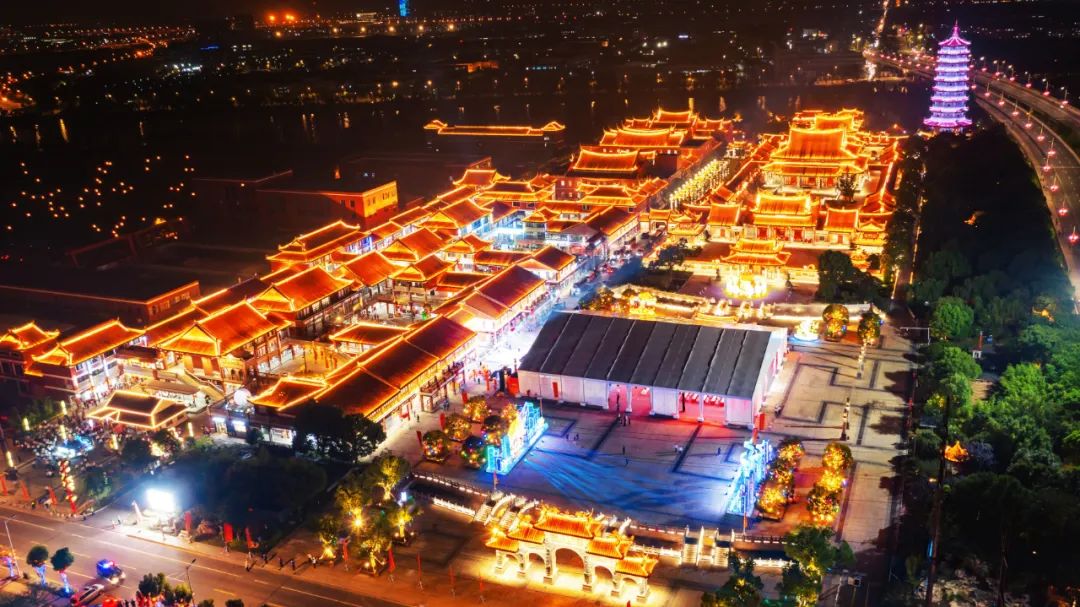

▲慧聚夜市

“文化和自然遗产是中华优秀传统文化的精粹,保护文化和自然遗产就是保护我们的文化根脉,就是要让文化惠及大众。”市文体广旅局相关负责人表示,通过“文化和自然遗产日”宣传展示月活动,丰富多彩的文化和自然遗产项目将走进群众的生活,更多带有文化和自然遗产元素的产品将走向市场,在新时代焕发蓬勃生机。

统筹策划 | 史赛 陆娟

融媒体记者 | 阮欣悦

供图 | 黄春宇

责任编辑 | 朱敬哲

转载此文章须经作者同意,并请附上出处(第一昆山网)及本页链接。

原文链接:https://www.ksrmtzx.com/news/detail/165094

全部评论